からっとした日差しが照りつけ、乾いた風が吹き抜ける。この町は悪くはない。そうマッシーモは思い始めていた。だが敵対する異星人の真っ只中に、それもK.G.Fや日本防衛軍など噂に聞く強敵の総本山にあっては、心が落ち着くことはなさそうだった。

ここは"からくり町"。日本の平和な市井である。

金色の宇宙1.1 〜我ら竜騎兵隊〜

シーン8

竜騎兵隊が北米戦線で被った被害は甚大なものとなった。機動兵器の半数と、少なからぬパイロットを失ったのだ。攻略作戦自体も瓦解し、アムステラ軍は一旦、北米から撤退することとなった。それでも、最後まで奮戦した竜騎兵隊への評価は高まり、部隊再編には便宜が図ってもらえることとなった。

隊長のアミは、それらの報告を病床で聞かされた。カナダでの戦闘後、風邪をひいたのだ。上層部から、健康管理もできなくてはいかん、と叱責されていたが、マッシーモはそう思わない。彼女は風雪の中、味方が帰ってくるのを待ち続けていたのだから。

残存部隊はアジア方面へと移動して味方と合流した。この味方というのも、アジアの強敵に苦戦しているようだったが、異様に士気が高く、マッシーモは最初疑問に思った。だが疑問はすぐに解けた。ヒルデガード皇女が近くに来ているのだという。マッシーモはフランチェスコとともに、以前弁護してもらったお礼をしたいと思い、ダメもとで謁見を申し込んでみた。

「二人とも日本まで来るといい」

それが返答だった。

文面の意味がマッシーモには分からなかった。日本は占領地などではなく、敵である地球人がひしめいている。そこに来いとは?

周りに聞いてみると、どうもヒルデは度々、地球人の町に出かけるそうだ。特に今向かっているからくり町はお気に入りらしい。

「敵国に姫様が単身潜入中だと!?」

「潜入じゃなくて遊びに行っていらっしゃるんだろう」

「どちらでもいい。フランチェスコ、お供しに行くぞ!」

マッシーモには理解し難かったが、彼女とその側近たちにはもはや日常風景となっているらしい。聞けば、テッシンも最近はよく町へ行くという。そしてエースパイロットのガミジンやルースなども、行きつけの店があるらしい。

二人が日本へ向かうと、ヒルデはすぐに見つかった。本当に護衛もつけずに闊歩しているのだ、マッシーモは呆れ返った。

「フランコにマスオか、久しぶりじゃ、よく来たな」

「ヒルデ様、その服とても似合ってますよ、かわいらしい」

フランチェスコがすかさず彼女の姿を褒めた。たしかにきれいなワンピースがよく似合っている。まだ幼いのに思わずハッとしてしまいそうだ。

ヒルデはとても嬉しそうである。フランチェスコは裏表の無い性格で、さっきの言葉も本心から出ている。それを理解しているからこそ、彼女は喜んでいるのだろう。堅苦しいマッシーモにはできないことが、フランチェスコには自然とできた。

「しかしおぬしら、もっと服装に気を配らぬか。国教騎士団の制服のままではないか」

「はっ、申し訳ありません。お忍びでしたね……」

「それとかしこまった話し方をするでない。ここでは余のことはヒルデちゃんと呼ぶのじゃ」

「そんな大それたことは……」

「分かったぜヒルデちゃん」

「おいお前!」

それから二人は適当な店に駆け込み、怪しまれないような服を購入した。地球で使えるお金など持っていないため、ヒルデに借りた。あげると言われたが、マッシーモは必ず返すと心の中で決めた。

平和な町だ。戦争の気配など微塵も感じさせない。マッシーモもフランチェスコも、こんな穏やかな場所で落ち着くのは久しぶりだった。国教騎士団のエリート部隊として名を馳せていたころは、戦場を駆け回り、戦いが終われば、庶民からは遠く隔絶した世界でこれまた庶民には手の届かない生活をしてきた。

それもあの敗北で全てが変わった。ベヌウ紛争の末期、あの時の敗北で。その時は「失った」という強烈な思いがあったが、果たして何を失ったのだろうか。ヒルデが無邪気に町に溶け込む姿を見ていると、しみじみと思った。異教と戦い続けた日々が遠く感じた。

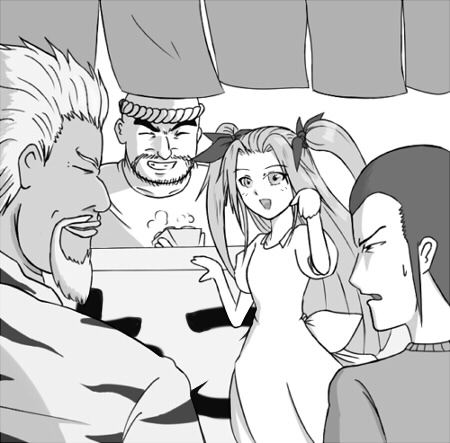

「いいものを食べさせてやろう」と、ヒルデが走り出した。二人で追いかけていくと、一つの屋台が見えた。戻って来たヒルデは手に見たことの無い食べ物を持っている。たこ焼きと言うらしい。

「あのたこハチローのたこ焼きは絶品じゃ」

「地球人の作った食べ物ですか?」

無警戒だ。マッシーモは頭痛を覚えた。

「姫様、この食べ物に毒でも盛られていたらどうするのですか?」

「毒?」

「ここは敵国ですぞ!」

「あのオヤジはそんなことせぬわ!!」

ヒルデが声を荒げた。その言葉に深い信頼が篭っていることを感じ、マッシーモは驚いた。

「では……、あの御仁が関わり無いとして。誰か不埒な輩が素材に毒を盛るということも……」

「考えすぎだろお前。だから痩せてんだよ」

「お前が太りすぎなだけだ。とにかく、まずは私が毒見を……」

マッシーモがたこ焼きを口に含むと、焼かれるような熱さが口の中を満たした。

「あっつ!」

「プハハ!」

たこ焼きはおいしかった。軍内食堂の料理よりもおいしかったかもしれない。フランチェスコはもっと食べたがったが、ヒルデに買ってもらうことにはさすがに抵抗があったようだ。今は真剣な顔をして、地球のお金を稼ぐ方法について考えている。

ヒルデから色々な話を聞かされた。からくり町で出会った人々。新しい友達。アムステラ人の中で共に町を練り歩く仲間も、他に何人かいるらしい。

はっきりしたことがある。マッシーモの懸念が意味をなさないほどこの町は平和なのだ。だがこれは、アムステラ人にとっても平和なのだろうか? アムステラ軍は地球を侵略するために来襲し、地球人とは戦争中だ。戦いの長期化が、町に混在する二つの種族という異常事態を生んだのかもしれない。だが、そんなことはどうでもよかった。ここでのんびりしていることが今は何よりも安らぎとなる。

「フランチェスコ……」

「何だ?」

「お前はどうして国教騎士団に入った?」

「どうしてっつってもなあ。親父が下っ端だけど騎士団員だったんだ。けっこう教義にも入れ込んでて、そんで俺にも入隊しろってよ。まあ、コネで入れてくれるってことになったから決めたんだけどよ」

その後、操兵の扱いを評価され、実力のみで当時エリートの集まりだった竜騎兵隊に異動となった。マッシーモも似たようなものだった。もっとも、彼の場合は叔父が、それもエリートと呼べる階層の人間である。幼い頃からマッシーモに強い影響を与え続けたその叔父が、戦場で戦死を遂げたことが決定打となった。以来、栄えある騎士、教会の守護者として戦ってきた。そのことに後悔は無い。だがそれが全てではないと、今なら分かる。

別れ際、「また来るがいい」とヒルデが言ってくれた。まるで自分の地元に招くような言い方だ。竜騎兵隊がアジアに留まることになれば、またからくり町を訪ねる機会もあるだろう。そして今度は、自分の金でたこハチローのたこ焼きを買おう。

基地に帰ってくると、溜まっていた事務仕事をアミが裁いていた。

「たっ、隊長すいません!」

「気にするな。寝すぎで体も頭も鈍っていたところだ」

アミの顔色は随分とよくなっていた。これならもう心配はなさそうだ。

アジアへ移動後、部隊再編のための庶務が急に増えた。前の戦いでの損失を埋め、一つの部隊として機能させるのは簡単なことではない。マッシーモにとってはベヌウ紛争後二度目。短期間で二度だ。あの時は胃に穴が開くのではないかと心配になった。

「操兵の補充は目処がつきそうだ」

「軍が我々に回してくれるのですか?」

「ああ」

「ではパイロットが問題ですね。教会本部に問いかけてみますが、いい返事が来るかどうか」

「それはすでに済ませた。どうも妙なことになっているようだぞ」

国教会の上層部では、地球侵攻軍に向けて大規模な増援部隊を送り込む計画が立てられているらしい。ベヌウ紛争後に竜騎兵隊が犯した失態を挽回し、軍部に対する権威を高める狙いがあるのだろう。その一環として竜騎兵隊にも補充が得られそうだが。

「では補充に合わせて部隊の再編計画を練ります」

「頼むぞ」

兵力は消耗したが、各部隊長は健在なため、大きな変更は必要ないだろう。ただ、

「アキナケスはどうしましょう?」

アキナケスは最年少の部隊長である。カナダの戦いでは部下を多数死なせる敗北を喫し、それ以来やけになったような特訓を積んでいる。

彼をこのまま部隊長に留めるか、それとも誰かと交代させるか。

「お前が抜擢したのだろう?」

「そうですが……。今のままでは任務に耐えられるかどうか」

「その点は考えておこう」

それから話は色々なことに及んだが、多くは部隊内のことや、前の敗戦についての話だった。

「戦いは思ったとおりに行かないな」

アミがぽつりと漏らす。

「私は、センゴク星で産まれたが、家では女は他家に嫁ぐのが仕事とでも言うような空気だった。私はそれが嫌だった。どこか遠く、自分の知らない場所に行ってみたかった。国教会に入ったのもそのためだ」

アミが身の上話をするのはこれが初めてだった。

「すまないな。お前たちのように、アムステラの教義などにはあまり関心がないのだ。ただ、自分の手足となる部隊があれば、遠くまで行けるような気がしていた。けど実際は自分の小ささを自覚しただけだった」

「戦いは。我々の戦いはまだ始まったばかりです」

アミの目がマッシーモをまっすぐ捉えた。その目には何の感情が映っているのか、よく分からない。

「いいのか、私が隊長のままで?」

「少し頼りないですが。そこまで高望みはしませんよ」

「こいつめ」

若干、アミの表情が緩んだ。

今度からくり町に行く時は三人で行けないか。たこ焼きの味を思い出しながら、そんなことを考えた。

<終り>